痔瘻の放置はNG?切開開放術から再発予防まで完全治療ガイド

- 2024年8月12日

- 院長コラム

肛門の痛みや腫れ、膿が出るなど「痔瘻(じろう)」の症状に悩まされている人は少なくありません。

痔瘻は放置すると症状が悪化し、まれに痔瘻がんが発生する危険性もありますが、適切な治療を受ければ治療・再発の防止が可能です。

今回は、痔瘻の原因と症状、診断方法と治療法、放置での重症化リスクを詳しく解説します。

\東京で痔瘻の治療なら当院へ/

放置は危険!痔瘻(じろう)とは?

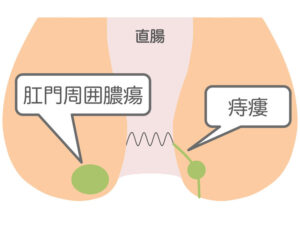

痔瘻の根本原因と肛門周囲膿瘍

痔瘻(じろう)とは、肛門の内部と皮膚の間にトンネルができてしまう病気です。

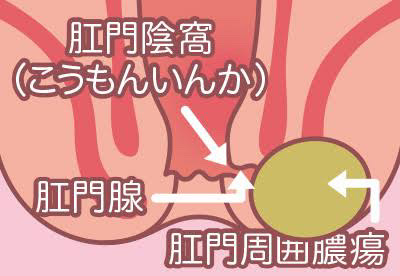

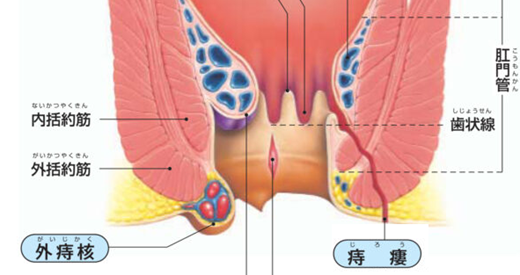

肛門には、「肛門陰窩(こうもんいんか)」と呼ばれるポケットと、粘液を出す「肛門腺」があります。

小さなくぼみなので通常は肛門陰窩に便は入り込みませんが、下痢をしていると便が入りやすく、肛門腺に大腸菌などの細菌が侵入。

付近に傷があったり体の抵抗力が弱まっていたりすると感染を起こして化膿し、「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」となります。

肛門周囲膿瘍が進行し肛門へトンネルができた状態が「痔瘻」です。

\東京で痔瘻の症状を診断する/

放置すると激痛・発熱のリスク

肛門周囲膿瘍では、肛門周囲の腫れが徐々に大きくなり、激しい痛みを伴います。

早期に治療をせず放置すると座るのも困難になり、人によっては継続的な発熱もあり得るでしょう。

全身に菌が回ってしまう敗血症に移行すると命を奪いかねないほどに重症化するリスクは避けられません。

肛門周囲が腫れて痛いと感じたら、すぐに専門医に相談してください。

\東京で痔瘻の症状を診断する/

単純痔瘻と複雑痔瘻の症状

痔瘻には大きく分けて「単純痔瘻」と「複雑痔瘻」があります。

- 単純痔瘻の症状

① 痔瘻の約7~8割が単純痔瘻

② 直腸粘膜から発生する「ろう管(トンネル)」が皮膚へと開孔

③ 膿が出て治ったと思ったらまた膿が出る

④ ③を繰り返す

- 複雑痔瘻の症状

① 皮膚への出口が複数

② ろう管が複雑に走行する

③ 2ヶ所以上にお尻の腫れや痛み

④ 炎症性腸疾患「クローン病」と合併症の恐れ

⑤ 胃腸の内視鏡検査が必要

単純痔瘻と複雑痔瘻のどちらにせよ、早期発見・早期治療ができればリスクを回避可能です。

少しでも気になる症状があるなら、放置せずに当クリニックへのご来院をお勧めします。

【予約】https://tmclinic.reserve.ne.jp/

胃カメラの予約は3分で完了!

\急な激痛でお急ぎならお電話ください/

放置せずに病院へ|痔瘻の診断と検査方法

痔瘻の視診・触診・肛門指診

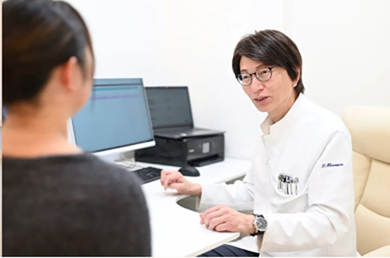

当クリニックの初診では、まず医師が患者様の症状や既往歴について詳しくヒアリングします。

痔瘻の診断では、視診(目で見る)、触診(触れる)、肛門指診(肛門に指を入れて診察する)を実地。

特に視診は得られる情報が多く、痔瘻の有無や種類、進行度を把握するために欠かせません。

肛門鏡検査で痔瘻の詳細を把握

痔瘻の疑いがあれば、より詳細に状態を観察するために肛門鏡を肛門に挿入します。

肛門内部や直腸下部を直接観察する「肛門鏡検査」によって、痔瘻のろう管(トンネル)の入り口や走行、炎症の程度を把握。

肛門鏡検査は、痔瘻の診断だけでなく他の肛門疾患との鑑別にも有効です。

CT・MRIで痔瘻を診断

特に複雑痔瘻では、ろう管が複数あったり、肛門括約筋を貫通していたりする患者様も珍しくありません。

ろう管の正確な位置や深さ、周囲の組織との関係性を立体的に確認するために、CTやMRIなどの画像診断も手術計画を立てる上で非常に効果的。

当クリニックでは、必要性に応じて近隣の検査専門施設と連携を取り、撮影・診断を行っています。

痔瘻がんへの移行と炎症性腸疾患との合併

慢性的に炎症が続いている複雑痔瘻はがん化のリスクが高まると言われています。

複雑痔瘻は、消化管全体に炎症を引き起こす難病である炎症性腸疾患「クローン病」と合併する懸念も。

痔瘻の症状に少しでも覚えがあるなら、単なる痔と自己判断せずに、専門医による正確な診断を受けるべきでしょう。

\東京で痔瘻の治療なら当院へ/

再発させない痔瘻の治療法

痔瘻への進展と手術治療の判断

皮膚の毛穴から細菌感染して形成された肛門周囲膿瘍は、切開排膿をして膿を出せば痔瘻に進展する人は少ないです。

排膿だけで治癒し繰り返さないのであれば手術治療は必要ありませんが、肛門周囲膿瘍を繰り返すなら痔瘻の原因が疑われ、外科的治療が検討されます。

活動性のある痔瘻を長年にわたって放置するとまれに痔瘻がんが発生するリスクもあり、痔瘻の根治と再発予防には適切な手術治療を選択しなければなりません。

痔瘻手前なら切開排膿術

肛門周囲膿瘍の主な手術は「切開排膿術」で、局所麻酔で腫れている部分を切開し、溜まっている膿を排出します。

基本的に日帰り手術ですが、深部膿瘍(おしりの深い部分の膿瘍)は入院も検討する必要があるでしょう。

切開排膿術は肛門周囲膿瘍の処置にすぎず、痔瘻が原因なら切開して一度治癒しても再発リスクがあるため、残っている「ろう管」の処置が不可欠です。

痔瘻の再発を防ぐ切開開放術と他手術

痔瘻の治療にはいくつかの手術方法があり、患者様の症状やライフスタイルに応じて最適な手術を選択します。

切開開放術(lay open法)

切開開放術は、ろう管を切開し、縫合せずに瘻管を開放させる手法です。

括約筋を切除しても肛門機能に問題が起こらない肛門後方部の単純痔瘻に向いています。

日帰り手術が可能で、再発はほとんどみられません。

括約筋温存手術(くりぬき法、Coring Out法)

括約筋温存手術は、括約筋を切断せずにろう管のみを切除する手法です。

なるべく他の組織を傷つけないように肛門機能の温存を重視しますが、手術の難易度が高く、再発が問題になります。

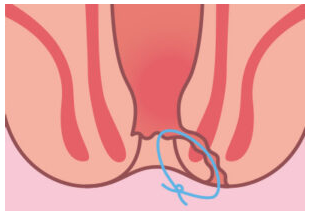

シートン法

シートン法は、瘻管の原発口である肛門陰窩からゴムや紐状の医療器具を入れ、皮膚に開いた穴まで通して縛ります。

徐々に切開と治癒を進ませてダメージを最小限に抑えられる手法です。

ただし、治療期間は平均して数ヶ月程度かかり、何度か通院して締め直す必要があるなど、患者様の負担は少なくありません。

痔瘻の放置リスクと早期治療の重要性

痔瘻放置の重症化リスク

初期の痔瘻は比較的単純な構造ですが、放置するほどにろう管が複雑化し、肛門括約筋を広範囲に損傷するリスクがあるのは否めません。

膿が体内に溜まり続けるといずれ全身に炎症が広がっていき、発熱や倦怠感などの症状を引き起こします。

手術が大規模になれば、肛門機能はもちろん、身体全体への影響も避けられなくなるので、今は我慢できる痛みやちょっとした違和感でも、早めに医師に相談するのが賢明です。

痔瘻がんへの移行と炎症性腸疾患との合併

慢性的に炎症が続いている複雑痔瘻はがん化のリスクが高まると言われています。

複雑痔瘻は、消化管全体に炎症を引き起こす難病である炎症性腸疾患「クローン病」と合併する懸念も。

痔瘻の症状に少しでも覚えがあるなら、単なる痔と自己判断せずに、専門医による正確な診断を受けるべきでしょう。

\東京で痔瘻の治療なら当院へ/

痔瘻は放置せず即座に治療して再発防止!

痔瘻は、肛門周囲膿瘍が進行し、肛門の内部と皮膚の間にトンネルができてしまう病気で、座るのも困難な激しい痛みや発熱が続きます。

放置すると合併症やがんのリスクもありますが、切開開放術などを用いれば日帰り手術が可能で再発もほぼ見られません。

当クリニックでは、月50症例以上、年間600症例以上の肛門手術を年中無休で施行中です。

痔瘻の状態を正確に診断し、最適な治療法を提案可能なので、肛門の痛みや腫れ、膿が出るなどの症状に気づいたら、すぐに相談してくださいね。

【予約】https://tmclinic.reserve.ne.jp/

胃カメラの予約は3分で完了!

\急な激痛でお急ぎならお電話ください/