肛門からの出血や微熱は痔?痔を予防する排便習慣と症状別の治療法

- 2023年8月14日

- 院長コラム

肛門に痛みや出血、微熱などを伴い異常を感じていても、痔なのか判別できず病院を受診していない人は少なくありません。

肛門の異常は痔が原因とは限らず大腸がんなど様々な疾患が疑われますが、内視鏡検査をすれば早期発見・治療が可能です。

今回は、痔になる理由と痔を予防する排便習慣、痔の症状別の治療法を詳しく解説していきましょう。

\東京の肛門診療なら当院へ/

出血や微熱を伴う痔になる理由

そもそも人は痔になりやすい

肛門の病気の75%を占める痔とは、肛門や肛門周囲に起きる病気の総称で、良性の疾患です。

痔以外の肛門の病気には、「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」など緊急で処置しないと敗血症(重篤な全身感染症)となる疾患もあります。

そもそも2本の足で直立歩行する人間は、肛門が心臓より低い位置にあり、下半身や肛門部分がうっ血しやすいのが特徴。

日常生活を過ごしていても、肛門には常に負担がかかっているため、出血や微熱など何かしらの症状が出るのは否めません。

便秘や下痢で出血し痔に

便秘で強くいきまないと出ないほどの便を無理やり排出しようとすると、肛門に大きな負担がかかってしまいます。

肛門の皮膚が切れたり、肛門周辺の毛細血管がうっ血を起こしたりして、痔を引き起こしやすいです。

下痢になれば自ずと排便の回数が多くなり、下痢便が勢いよく肛門を通過する刺激と肛門付近を拭く回数の増加で、粘膜が傷つくのは避けられません。

体の抵抗力が弱まっていて肛門付近に傷ができれば、細菌が侵入し感染を起こして化膿→肛門周囲膿瘍に発展します。

排便機会や便の性状の変化で痔に

日常生活の中で、排便のタイミングや便の性状(形)に影響を及ぼす状況はかなり多いです。

- 偏った食生活

飲酒・暴飲暴食

旅行などの環境の変化

社会生活の規律

ストレス

長時間のデスクワーク

排便の我慢(便意があるのに)

日常の排便行為そのものが、出血や微熱を伴う痔を中心とした肛門の様々な病気や症状の発生に大きく関連しています。

【予約】https://tmclinic.reserve.ne.jp/

肛門診療の予約は3分で完了!

出血や微熱を伴う痔を防ぐ排便習慣

痔の予防①いきまずに出血回避

便意をもよおしてトイレに座り、軽いいきみで残便感なくすっきりと出るのが理想的な排便習慣です。

そもそもお腹の中の便を全て出し切るのは不可能で、あくまでも直腸にある便だけしか排泄はできません。

長時間強くいきんで便を出そうとする、便意がないのにトイレに行き排便しようとする行為は、痔になる原因となります。

痔の予防②便秘・下痢にならない

完全に防ぐのは難しいですが、食生活や普段の意識を少し変えるだけでも便秘や下痢になりにくい身体作りは可能です。

- 便秘・下痢の予防法

常温の水をこまめに飲む

乳酸菌や良質な油脂を摂取

消化の良い食べ物を選ぶ

刺激の強い食べ物を避ける

適度な運動を習慣化

トイレを我慢しない

これまでの生活習慣をいきなり改善するのは難しいので、焦らずじっくり取り組みましょう。

痔の予防③便を硬くしない

厚生労働省によると、1日に必要な飲み水の量は1.2Lとされています。

日本人の食事摂取基準では、18〜64歳の食物繊維の摂取量の目標は、1日あたり男性21g以上、女性18g以上です。

正常な便は一定の量があり適度に水分を含んでいるため軟らかく排泄がスムーズですが、体内の水分不足で食物繊維の摂取量も少ないと、便は硬くなりがち。

水を飲む以外にも、水分が豊富な野菜や果物も積極的に取り入れ、食物繊維は水溶性と不溶性をバランスよく摂取しましょう。

【予約】https://tmclinic.reserve.ne.jp/

肛門診療の予約は3分で完了!

出血や微熱を伴う痔の種類と治療法

痔には、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、あな痔(痔瘻)の3種類があります。

当院での受診割合は、いぼ痔が60%、切れ痔が35%、あな痔が5%程度で、男女で比較するとあな痔は男性に多い傾向です。

いぼ痔(痔核)の症状と治療法

いぼ痔(痔核)とは、肛門周辺の血管がうっ血してこぶ状に腫れ上がる状態で、肛門の中or外どちらにできるかで内痔核と外痔核に分けられます。

内痔核が肛門外に脱出している状況もありますが、指で肛門内に戻せれば内痔核と考えてよいでしょう。

- いぼ痔の主な症状

出血

脱出

腫れ

痛み

出血の原因はいぼ痔の強いうっ血で、排便時だけに認められ通常痛みはなく、排便が終了すると出血はなくなります。

脱出はいぼ痔の大きさとできた位置によって起きる症状で、排便時に気づきやすいですが、運動や歩行、重い物を持って脱出する患者様もいるようです。

いぼ痔の保存的治療

まずは十分な食物繊維の摂取(18~20g/日が目標)や水分摂取を心掛け、正しい排便習慣を理解し実践しましょう。

いぼ痔の薬剤治療では、出血などの症状の改善に効果がある坐薬や軟膏、内服薬を必要に応じて使用します。

4週間使用しても症状が全く改善しなければ治療方法の再検討が必要です。

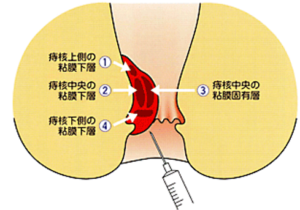

いぼ痔の硬化療法(ジオン注、ALTA療法)

いぼ痔に対して4段階に分け痔を固める薬液を注射する方法で、止血効果だけでなく脱出を持続的に治療できます。

出血はほぼ完治しますが、脱出が治る患者様は70%で、脱出が大きいと一回の治療では完治しません。

保存的治療にするか手術するかは、患者様の病悩期間や病状、ライフスタイルに応じて決定するようにしています。

いぼ痔の痔核結紮切除法

硬化療法でも脱出を繰り返す患者様には、痔核結紮切除法がおすすめです。

どのようないぼ痔でも機能障害などを残さず確実に治療でき、再発が少なく、根治性が高いのが特徴。

ただし、手術後の出血、痛みと狭窄が問題点で、痛みは鎮痛剤の服用でコントロールできますが、出血は0.3~3%位の頻度で様々な原因で発生します。

いぼ痔のゴム輪結紮法

専用のゴム輪結紮器を使用して内痔核を縛って壊死脱落させる方法で、メスを使いません。

肛門付近に多少の違和感はありますが術後の痛みはほぼなく、通常1~2週間程度で輪ゴムといぼ痔が便と一緒に排出されます。

切れ痔(裂肛)の症状と治療法

切れ痔とは、肛門管上皮に縦方向の傷がついた状態を指し、男女比は2:3ほどで20~40代の女性に多くみられますが、小児の切れ痔も稀ではありません。

- 切れ痔の主な症状

出血

痛み

肛門狭窄

出血は少量で紙につく程度ですが、裂ける度合いにより便器が真っ赤になるほど出血する人もいます。

短時間の軽い痛みが一般的で、切れ痔を繰り返すと慢性化し排便するたびに痛みがしばらく続くように。

さらに繰り返すと切れ痔が徐々に深く硬くなって肛門が狭くなり(肛門狭窄)、また硬い便が通過すると悪化する悪循環です。

切れ痔の保存的治療

切れ痔は保存的治療が基本となり、慢性化させないようにします。

排便のコントロールを含む保存的治療が無効、慢性化し日常生活に支障のある狭窄症状、脱出する肛門ポリープや大きな皮垂ができていたら外科的治療適応です。

あな痔(痔瘻)の症状と治療法

あな痔とは、肛門の中から肛門の外側の皮膚に繋がるトンネルのような「管」ができた状態です。

大多数は、肛門周囲膿瘍を経てあな痔になります。

- あな痔の主な症状

痛み

腫れ

皮膚の発赤

発熱

痛みは排便に関係なく徐々に強くなっていくのが特徴ですが、肛門の奥の痛みを感じにくい部位にできると、鈍痛や残便感、だるさや微熱程度の症状しかありません。

あな痔の治療は手術のみ

あな痔の根本的な治療は手術一択で、当院では全瘻管を切り開く瘻管開放術の日帰り手術が可能です。

根治性に優れ、比較的浅く肛門括約筋の巻き込みが少ないと判断したあな痔に適応があります。

あな痔は術式を見誤れば便・ガスもれなど排便障害のリスクも高いですが、複雑な痔瘻や適応がない患者様には専門施設をご紹介するので、安心して受診してください。

痔の出血や微熱を早期治療で改善

肛門からの出血が必ずしも痔とは限らず、「自分が癌のわけがない」と思っている若者も多いでしょう。

早期の痔なら容易に治療可能ですが、潰瘍性大腸炎やクローン病に代表される炎症性腸疾患、40代以降なら大腸がんの疑いもあります。

肛門の症状は待ったなしなので「痔かな?」と少しでも不安になったら、ぜひ一度当院にご相談ください。

【予約】https://tmclinic.reserve.ne.jp/

肛門診療の予約は3分で完了!